بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

علامة الفعل المضارع وأحكامه – 6

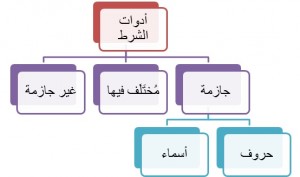

بقي الكلام في المقالة الخاتمة عن بعض متعلقات الشرط بجزم الفعل المضارع، وتُـختم بها السلسلة.

فعل الشرط وجزاؤه:

قال ابن مالك في ألفِـيَّـتِه:

وَمَاضِيَيْن أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُلْفِيْهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ

والمعنى أنه: إذا كان الشرط وجوابه جُملتَيْن فِعليَّـتَـيْن، فيكونان على أربعة ضروب[1]:

أَوَّلُها: أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين، نحو قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُدْ}[2]، فـ {وَإِنْ} الواو عاطفة، (إنْ) حرف شرط جازم، {تَعُودُواْ} فعل مضارع مجزوم بِأَنْ وهو فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، {نَعُدْ} فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، وحُذفت واوه لإلتقاء ساكنين.

ثانيها: أن يكون الفعلان ماضيين، نحو قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ}[3]، فـ {إِنْ} حرف شرط جازم، {أَحْسَنتُمْ} (أَحْسَنْ) فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، {أَحْسَنْتُمْ} (أَحْسَنْ) فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط، ومثله قوله تعالى: {وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا}[4].

ثالثها: أن يكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، نحو قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا}[5]، فـ {مَنْ} أداة الشرط، {كَانَ} فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، {نُوَفِّ} فعل مضارع مجزوم بـمَنْ لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

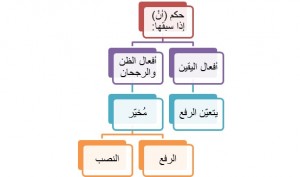

وفي هذا الضرب يصح الجزم والرفع، نحو قولك: (إنْ جاءَ زيدٌ يَقُمْ عَمرٌو) أو (يقوم عَمرٌو)، ونحو: (إن جِـئَـتَني أكرمْك) أو (أكرمُك)، ومنه قول الشاعر:

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ

والشاهد في: (يَقُولُ) جاء بها مرفوعة مع أنها جواب الشرط.

رابعها: أن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا، نحو قول الشاعر[6]:

مَنْ يَكِدْنِي بِسَيِّئٌ كُنْتَ مِنْهُ كَالشَّجَا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدِ

(مَنْ) حرف شرط جازم، (يَكِدْنِي) (يَكِدْ) فعل مضارع مجزوم بمَنْ لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون، (نِي) ضمير متصي في محل نصب مفعول به، (كُنْتَ) فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط.

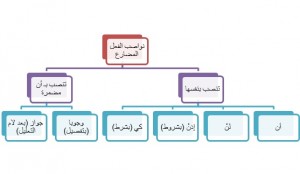

اقتران جواب الشرط بالفاء:

أورد النُّحاة لوجوب اقتران جواب الشرط بالفاء عدة أوجه، بعضهم فجعلها البعض ستة والآخر خمسة والإختلاف في إفراد نقطة أو دمجها مع أحد النقاط المشابهة، والأدق أنها ستة كما يلي:

فتكون الجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط، نحو قوله تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي}[7]، فـ {مَنْ} اسم شرط جازم جازم في محل رفع مبتدأ، {يَهْدِ} فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، والمفعول محذوف، {اللَّهُ} لفظ الجلالة فاعل مرفوع، {فَهُوَ} (الفاء) رابطة، (هُوَ) ضمير في محل رفع مبتدأ، {الْمُهْتَدِي} خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط.

ونحو قوله تعالى: {مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ}[8] ، ومنه قول الشاعر[9]:

إن كانَ عادَكُمُ عيدٌ فَرُبَّ فتًى بالشَّوْقِ قد عادَهُ من ذِكْرِكُمْ حزَنُ

ومنه: (نعم، وبئس، وعسى، وليس)، نحو قولك: (من أفشى سر الصديق فليس بأمين) ونحو قوله تعالى: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ}[10]، فـ {إِنْ} أداة الشرط و {تَرَنِ} فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، {فَعَسَى} (الفاء) رابطة للجواب، (عسى) فعل ماضي جامد، {رَبِّي} اسم عسى مرفوع وهو مضاف والياء ضمير متصل ، وجملة {عَسَى} في محل جزم جواب الشرط.

ومنه: (فعل الأمر، والدعاء، والإستفهام، والتمني، والنهي)، نحو قولك: (إن تُرِد الأجر، فلا تهمل العمل) و (أيّان نزرك فهل تكون موجودا؟).

ونحو قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[11]، فجملة الأمر {..رُدُّوهُ..} في محل جزم جواب الشرط.

- أن يكون مقترنا بحرف استقبال:

كالسين وسوف، فمثال السين قوله تعالى: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}[12]، ونحو قولك: (من يفني عمره في اللعب فسيكون الموت عليه شديدا).

ومثال سوف قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا}[13]، {فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي}[14]، ونحو قولك: (متى تجد وتدرس فسوف تنجح).

ودمج البعض (السين وسوف) مع (قد) في نقطة واحدة، إلا أنَّ الأصح إفراد (قد) في نقطة لوحدها، لأنَّ استعمالها مختلف عن (السين وسوف).

- أن يكون جملة فعلية مصدرة بـ قد:

نحو قوله تعالى: {وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}[15]، ومنه قولك: (مَنْ يَـتَفوَّقْ فقد ينال الجائزة).

- الجملة الفعلية المنفية بـ ما:

نحو قوله تعالى: {فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ}[16]، ومنه قولك: (مَنْ يُردْ أنْ يعرف الدِّين فما يعوزُه الدَّليل)، وأضاف البعض النفي بـ (لن) و (لا) مع (ما) في هذا العنوان، نحو قوله تعالى: {وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}[17]، و {فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا}[18].

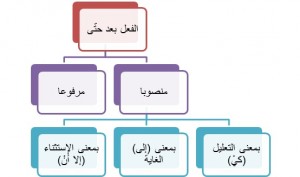

اقتران جواب الشرط بـ إذا الفجائية:

مَرَّ أن الفاء تدخل على الجملة الإسمية في جواب الشرط وجوبا، ويجوز أن تحل محلها (إذا) الفجائية، نحو قوله تعالى: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ}[19]، وتكون الجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط، وذكروا لذلك شروطا:

- أن تكون الجملة إسمية، فلا يجوز دخولها على الجملة الفعلية، فيُمنع دخولها على جواب الشرط في مثل قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ}[20] و {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}[21].

- ألا تكون مقترنة بحرف نفي، فلا يصح قولك: (إنْ تذهبْ إذا لا أذهب معك).

- ألا تكون مقترنة بـ (إنَّ) المؤكدة، فلا يصح قولك: (إنْ تذهبْ إذا أنا معك).

وهو قول ابن مالك في ارجوزته:

وَتَخْلُفُ الْفَاءَ إِذَا الْمُفَاجَأَةْ كَإِنْ تَجُدْ إِذَا لَنَا مُكَافَأَةْ

حذف فعل الشرط:

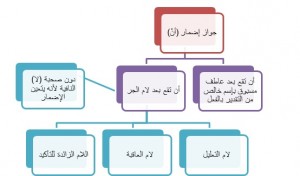

يجوز حذف فعل الشرط في ثلاث حالات، بشرط أن يدل على المحذوف دليل:

- يجوز حذف فعل الشرط دون أداته إذا وقع بعد (إنْ) المدغمة بـ (لا) النافية:

نحو: (قُلْ خيرًا وإلا فاصْمُت)، والتقدير: (قُلْ خيرًا وإلا تَقُلْ فاصْمُت)، ومنه قول الشاعر[22]:

فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ وَإِلاَّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ

والتقدير: وإلا تطلقها يَعْلُ مفرقك الحسام، وفعل الشرط محذوف ويدل عليه الشطر الأول من البيت.

- وكذلك يجوز حذف فعل الشرط دون أداته إذا وقع بعد (مَنْ) الشرطية المتبوعة بـ (لا) النافية:

نحو: (مَنْ أَكْرَمَك فَأكْرِمه، ومَنْ لا فَدَعْه)، والتقدير: (ومَنْ لا يُكْرِمْك فَدَعْه).

- يجوز حذف فعل الشرط وأداته إذا دل عليه دليل، وخلا من حالتين: (وقع بعد “إنْ” المدغمة بـ “لا” النافية) أو (وقع بعد “مَنْ” الشرطية المتبوعة بـ “لا” النافية):

نحو قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ}[23]، والواضح من الآية جواب الشرط {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ}، والتقدير: (إن قُلْتُم) – أو ما شابه – بقتلهم فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم، ونحو قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[24]، فجملة جواب الشرط {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} والشرط وأداته محذوفان، والتقدير: (فإنْ تتبعوني) – أو ما شابه – بدليل قوله: {فَاتَّبِعُونِي}.

ونلاحظ في الحالات الثلاثة وجود ما يدل على المحذوف، وقد أشار ابن مالك في ألفيته المشهورة إلى شرط أن يدل على المحذوف دليل دون أن يذكر الحالات الجائزة في قوله:

وَالْشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنْ الْمَعْنَى فُهِمْ

حذف جواب الشرط:

أما ما يتعلق بحذف جواب الشرط، فهناك وجهان: حذفه جوازا أو وجوبا.

الوجه الأول: جواز الحذف:

وهو على ضربين، بشرط أن يدل على المعنى الـمُقدَّر دليل:

نحو قوله تعالى: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ}[25]، فـ {فَإِنِ} (الفاء) رابطة لما قبلها (إنْ) أداة الشرط، {اسْتَطَعْتَ} فعل الشرط، والجواب محذوف وتقديره: (فافْعَل) أو ما شابه، وتكون – والله أعلم بهذا التقدير – (إنْ استَطَعْتَ فافْعَل).

ونحو قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[26]، فـ {وَإِذَا} (الواو) عاطفة (إذا) أداة شرط لكنها لا تجزم إلا في الشعر كما قالوا، {قِيلَ} فعل الشرط وما بعد داخلة في جملة الشرط، وجواب الشرط محذوف جوازا وتقديره: (أعْرَضُوا) أو ما شابه.

- الدلالة على التفخيم والتعظيم:

نحو قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا}[27]، فـ {وَلَوْ} (الواو) استئنافية (لَوْ) أداة شرط غير جازمة، {تَرَىَ} فعل الشرط مضارع، وجواب الشرط محذوف جوازا، والتقدير: (لرَأَيْتَ أمرًا عظيمًا) أو ما شابه.

ونحو قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ}[28]، فـ {وَلَوْ} (الواو) استئنافية (لَوْ) أداة شرط غير جازمة، {تَرَىَ} فعل الشرط مضارع، وجواب الشرط محذوف جوازا، والتقدير: (لرَأَيْتَ أمرًا فظيعًا) أو ما شابه، قال الدكتور السامرائي: (قالوا: وهذا الحذف أفخم وأعظم لأنه على هذا التقدير يذهب خاطر الـمُخاطب إلى كل ضرب من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ مما إذا كان عُيِّن له ذلك الوعيد)[29].

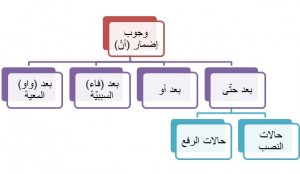

الوجه الثاني: وجوب الحذف:

يُحذف جواب الشرط وجوبا في ثلاث حالات:

- إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه:

نحو: (أنت، إنْ كتبت الدرس، مجتهد) والتقدير: (إن كتبت الدرس فأنت مجتهد).

- أن يكون فعل الشرط ماضيا وهناك ما يدل عليه:

نحو: (أُجيبُكَ إنْ سَألْتَني)، فحُذِفَ جواب الشرط لوجود (أُجيبُكَ) وهي دالَّة عليه، وقال الكوفيّون أنَّ (أُجيبُكَ) جواب الشرط متقدم، ورده البصريّون بأنه لو كان جوابا للشرط لكان مجزوما نحو: (أُجِبْكَ)، وكذلك للزمته الفاء إن كان جملة إسمية فتقول مثلا: (فأنت مؤمن إنْ أحبَبْتَ عليّ).

- إذا تقدم فعل الشرط قسم دال عليه:

من المعروف أنَّ للقسم جواب كما هو الحال في الشرط، فلو اجتمعا حُذِفَ جواب المتأخر منهما وأُثْبِتَ جواب المتقدم، نحو: (إنْ أَكَلَ زيد والله يأكلْ عمرو) فـ (يأكلْ) مجزوما لأنه جواي الشرط، ومثله: (إنْ أتْقَـنْتَ العمل وحَقّكَ أضاعفْ أجرك) وكذلك: (إنْ صحبْتَ الأشرار وأُبَـيّك تندمْ).

بينما لا يجزم الجواب في حالة تقدم القسم على الشرط، لأنَّ الجواب يكون حينئذ للقسم، نحو: (والله إنْ أَكَلَ زيد ليأكلَنَّ عمرو).

تنبيه: إذا اجتمع الشرط والقسم وسبقهما ما يحتاج لخبر فالجواب للشرط مطلقا، نحو قولك: (ولايةُ عليٍّ والله مَنْ يُـؤمنْ بها يَسْعَدْ) وتقول: (ولايةُ عليٍّ مَنْ يُـؤمنْ بها والله يَسْعَدْ)، وتكون (يَسْعَدْ) مجزومة في المثالين على أنها جواب الشرط.

والحمد لله رب العالمين

تم بعون الله تعالى مبحث الفعل المضارع

فواز سرحان

النجف الأشرف

16 ابريل 2016

7 رجب 1437

[1] بالحصر العقلي، لأن الأفعال المستخدمة على ضربين، المضارع والماضي.

[2] سورة الأنفال: 19.

[3] سورة الإسراء: 7.

[4] سورة الإسراء: 8.

[5] سورة هود: 15.

[6] القائل هو أبي زيد الطائي.

[7] سورة الأعراف: 178.

[8] سورة الأعراف 186.

[9] أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون الأندلسي، مان كاتب وشاعر ووزير (ابن جمهور) ملك قرطبة.

[10] سورة الكهف: 39 – 40.

[11] سورة النساء: 59.

[12] سورة الفتح: 10.

[13] سورة النساء: 30.

[14] سورة الأعراف: 143.

[15] سورة النساء: 48.

[16] سورة يونس: 72.

[17] سورة الكهف: 17.

[18] سورة الجن: 13.

[19] سورة الروم: 36.

[20] سورة يونس: 23.

[21] سورة يوسف: 26.

[22] قائله: هو الأحوص الأنصاري، يخاطب مطرا، وكان دميما وتحته امراة حسناء.

[23] سورة الأنفال: 17.

[24] سورة آل عمران: 31.

[25] سورة الأنعام: 35.

[26] سورة يس: 45.

[27] سورة الأنعام: 27.

[28] سورة الأنعام: 93.

[29] النحو العربي ج2 ص473.